Aucune hypothèque, aucun cautionnement, mais une somme disponible sur simple signature. Les établissements financiers accordent chaque année plusieurs milliards d’euros sous cette forme, malgré des risques accrus de non-remboursement.

Le coût grimpe en flèche dès qu’aucune garantie matérielle n’est apportée. Selon l’établissement, les critères d’éligibilité se corsent : stabilité professionnelle, niveau de revenus, tout est passé au tamis. Contrairement aux prêts classiques, ici, tout va plus vite, les plafonds sont différents, et les démarches se font sans détour ni détour inutile.

Prêt non garanti : de quoi parle-t-on exactement ?

Un prêt non garanti relève de la catégorie des crédits qui s’obtiennent sans engager de bien en contrepartie. Ni maison, ni voiture, ni portefeuille d’actions : rien ne vient se placer entre le prêteur et la confiance accordée à l’emprunteur. La signature et la capacité à honorer les échéances suffisent.

À l’opposé, le prêt garanti s’appuie sur un actif bien réel. L’organisme prêteur exige une sûreté : hypothèque sur un logement, nantissement d’un contrat d’assurance-vie, ou gage sur un véhicule. Si l’emprunteur faillit, la banque se rembourse directement sur l’actif mis en garantie. C’est la norme pour la plupart des crédits immobiliers, des financements professionnels, ou encore pour les crédits lombards fondés sur la valeur des titres détenus.

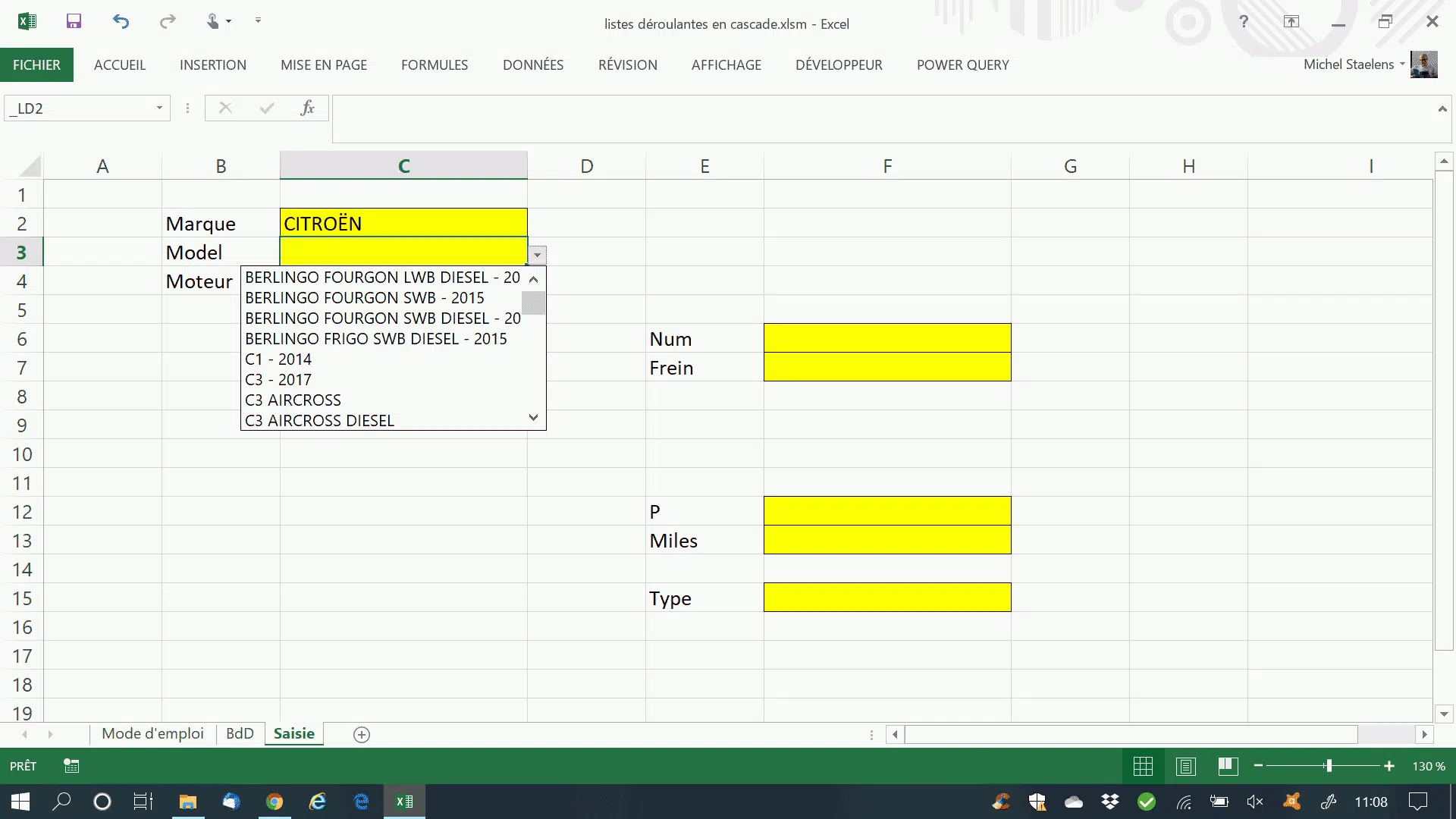

| Type de prêt | Nécessite une garantie ? | Exemples de garantie |

|---|---|---|

| Prêt non garanti | Non | – |

| Prêt garanti | Oui | Bien immobilier, véhicule, dépôt en espèces, actifs financiers |

Certains produits, comme le prêt professionnel sans garantie, étendent cette logique à l’univers de l’entreprise. D’autres, à l’image du prêt hypothécaire ou du crédit lombard, reposent entièrement sur un actif à valeur marchande. Prêt garanti ou prêt non garanti : cette distinction façonne toute la relation au risque, au coût du crédit, à la rapidité, à la simplicité d’accès.

Demander une garantie prend du temps, génère des frais supplémentaires, mais rassure l’organisme prêteur. À l’inverse, la suppression de cette étape déverrouille l’accès au crédit pour tous ceux qui peuvent prouver leur fiabilité financière, sans devoir immobiliser leur patrimoine.

Pourquoi choisir un prêt sans garantie plutôt qu’un prêt garanti ?

Le prêt non garanti marque des points sur le terrain de la simplicité. Les longues procédures, les allers-retours pour rassembler des documents, les expertises d’actifs : tout cela disparaît. Ici, aucun nantissement, aucune hypothèque à négocier. L’accord arrive vite, la réponse tombe sans traîner. Pour les entreprises comme pour les particuliers, ce dynamisme s’avère décisif lorsqu’il faut agir sans délai.

Deux autres qualités font la différence : flexibilité et accessibilité. L’octroi dépend avant tout de la solidité du dossier et de la capacité de remboursement. Inutile de détenir un bien à engager : c’est la santé financière qui prime. Ceux dont l’historique bancaire est irréprochable, mais qui ne disposent pas d’actifs conséquents, trouvent ainsi une porte d’entrée vers le crédit.

Il faut néanmoins garder la tête froide : sans garantie, le taux d’intérêt grimpe. La banque couvre ses arrières. Les sommes accordées restent généralement plus modestes, et la période de remboursement est raccourcie. Le TAEG grimpe, mais pour beaucoup, éviter la saisie d’un bien en cas de difficulté suffit à justifier ce choix.

Voici les principaux avantages et limites, à comparer pour faire un choix éclairé :

- Prêt non garanti : obtention rapide, démarches allégées, aucun actif à risquer, taux supérieurs

- Prêt garanti : taux plus faibles, montants plus élevés, mais menace de saisie en cas d’impayé

Le débat entre prêt garanti et prêt non garanti ne se réduit pas à la question de la caution. Il engage une vision du risque, de la rapidité et de la gestion financière, que l’on parle de trésorerie ou de projet immobilier.

Fonctionnement concret : comment se déroule un emprunt sans garantie

Oubliez la paperasse liée à la mise en gage d’un bien. Avec un prêt non garanti, tout repose sur la solidité des finances et la qualité du dossier. La banque ou l’organisme de crédit commence par évaluer la solvabilité : revenus, endettement, stabilité professionnelle sont passés au crible. Un scoring s’applique : gestion rigoureuse, antécédents bancaires sans tache, capacité à honorer les échéances, tout cela accélère la décision.

Le processus suit plusieurs étapes bien établies : dépôt de la demande, vérification des justificatifs, échanges éventuels avec un conseiller, puis validation. Certains acteurs comme CREDIXIA proposent un accompagnement sur mesure, avec une analyse individualisée et une veille sur les tendances du marché. Stripe Capital, quant à lui, cible entreprises et indépendants avec une offre de financement basé sur les revenus et une réactivité appréciée.

En cas d’accord, la signature de la convention de prêt déclenche le virement des fonds, sans délai d’attente lié à la constitution de garanties. Les paramètres restent encadrés : montant limité, durée réduite, taux plus élevé qu’un prêt garanti. L’intérêt principal, pour l’emprunteur : accéder vite à la somme voulue, sans devoir immobiliser le moindre bien.

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans un prêt non garanti

Avant tout engagement, prudence de mise. Le prêt non garanti attire par sa souplesse, mais il implique des concessions : le coût grimpe, la durée se réduit, les plafonds sont resserrés. Les organismes de crédit visent des profils robustes, capables d’honorer des échéances souvent strictes. Ici, la solvabilité doit être irréprochable, prouvée point par point.

Les exigences sont souvent plus sévères que pour un prêt garanti. Pas de place pour les dossiers irréguliers ou les incidents bancaires. L’accès à ce type de crédit dépend d’une situation financière parfaitement tenue : revenus constants, emploi stable, endettement sous contrôle, gestion saine des comptes. Le prêteur, privé de garantie, compense par une sélection plus drastique et des taux supérieurs à la moyenne des prêts garantis.

Du côté des professionnels, le prêt professionnel sans garantie permet de gagner du temps et d’éviter les contraintes administratives liées à une hypothèque ou à un nantissement. Mais les contreparties restent les mêmes : montant réduit, sélection rigoureuse, conditions de remboursement strictes.

Voici les points à retenir avant d’envisager ce financement :

- Taux d’intérêt généralement plus élevés que pour un prêt garanti

- Montant du prêt plafonné

- Durée de remboursement plus courte

- Analyse poussée de la solvabilité et des finances

Le prêt non garanti ne s’adresse pas aux profils fragiles. Mieux vaut anticiper, préparer un dossier sans faille, et démontrer, chiffres à l’appui, que l’on tient la route. Les portes du crédit sans garantie ne s’ouvrent qu’à ceux qui avancent solides, lucides et prêts à assumer le risque d’un taux plus élevé pour préserver leur patrimoine.