Un chiffre sec pour ouvrir la porte : 548 jours. C’est la durée maximale d’indemnisation pour un demandeur d’emploi de moins de 53 ans. Passez la barre des 55 ans, et le compteur grimpe à 822 jours, soit 27 mois. Entre les deux, un palier à 22,5 mois pour les 53-54 ans. Ces chiffres ne tombent pas du ciel : ils découlent d’une mécanique précise, où chaque détail du parcours professionnel pèse lourd. Le temps passé en emploi, la réglementation en vigueur, les périodes de travail ou de pause, tout s’additionne ou se retranche. Et puis il y a les ajustements : une formation, une activité réduite, un cumul avec d’autres dispositifs, et la règle s’adapte. Sur fond de conjoncture mouvante, les droits évoluent, parfois du jour au lendemain.

Comprendre la durée maximale d’indemnisation au chômage

Le système d’assurance chômage français ne laisse rien au hasard. La durée maximale d’indemnisation dépend d’abord de l’âge du demandeur. Avant 53 ans, la limite s’établit à 18 mois. Entre 53 et 54 ans, elle s’étend à 22,5 mois. À partir de 55 ans, la barre des 27 mois ouvre des perspectives plus longues.

Mais la machine ne s’arrête pas là. Dès le 1er avril 2025, la mensualisation des versements deviendra la règle : 30 jours, chaque mois, ni plus ni moins. Une standardisation qui annonce la couleur : plus de surprises, tout est calibré.

Le calcul des droits s’appuie sur la fameuse « période de référence » : 24 mois pour les moins de 55 ans, 36 mois au-delà. Chacun de ces mois compte, mais chaque absence aussi : un arrêt maladie, une maternité, tout se prend en compte. La durée théorique subit ensuite un filtre, le fameux coefficient de 0,75, sauf exceptions prévues pour certains statuts comme l’outre-mer ou les intermittents.

Autre point de vigilance : la dégressivité de l’allocation. Les plus hauts revenus voient leur indemnité diminuer avec le temps, mais ce mécanisme ne concernera plus les 55 ans et plus dès avril 2025.

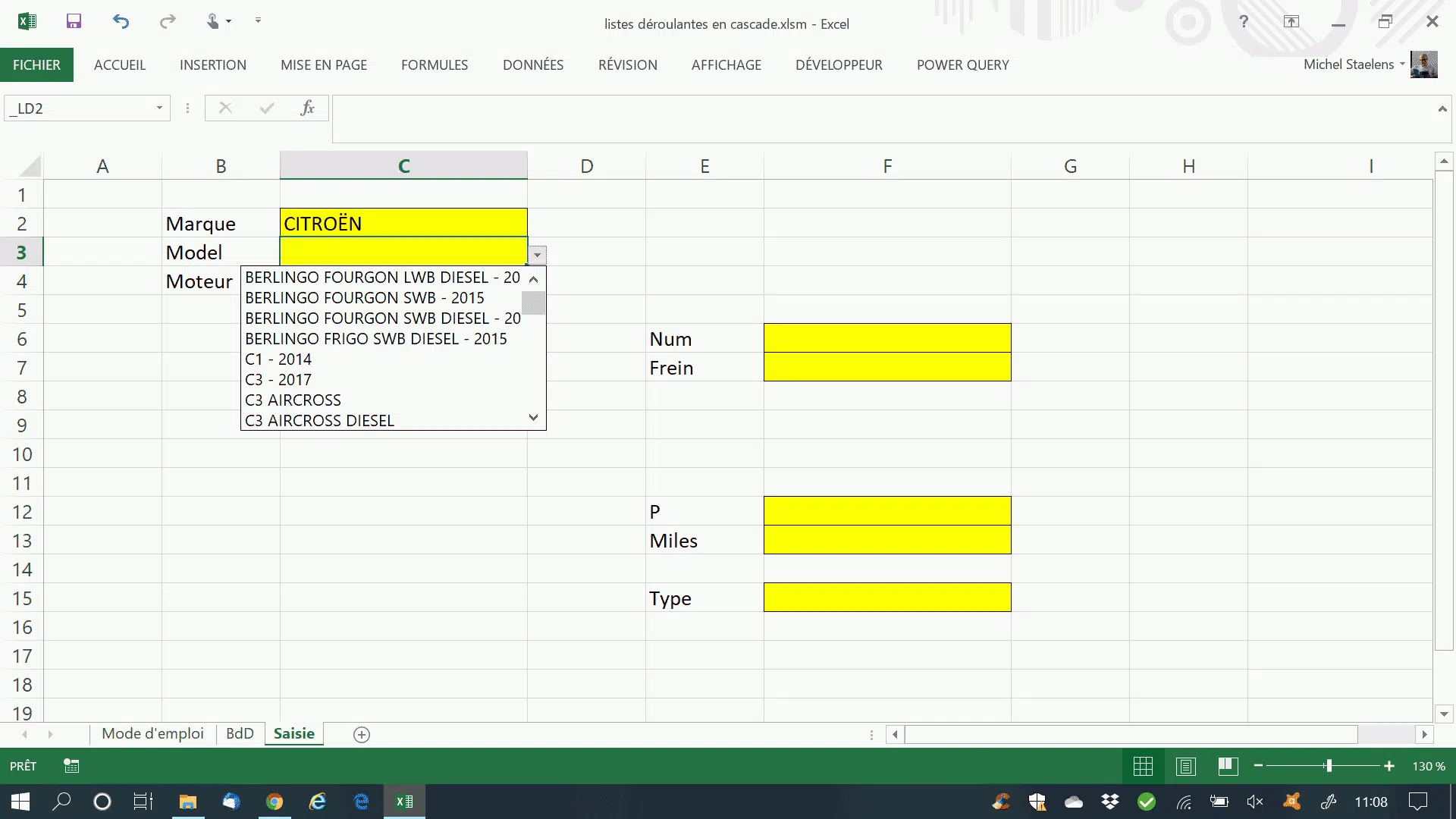

Voici les plafonds d’indemnisation selon l’âge :

- 18 mois : moins de 53 ans

- 22,5 mois : 53 ou 54 ans

- 27 mois : à partir de 55 ans

Les règles suivent le rythme des réformes, mais la logique demeure constante : adapter la durée de versement à la réalité du parcours et à la situation de chacun.

Quels critères déterminent vos droits aux allocations ?

Impossible d’accéder à l’allocation chômage sans respecter une série de conditions précises. Premier filtre : la durée d’affiliation. Il faut avoir travaillé au moins 6 mois, soit 130 jours ou 910 heures, sur les 24 derniers mois, ou 36 mois après 55 ans. Que le contrat soit un CDI, CDD ou une mission d’intérim, peu importe, du moment que les heures sont déclarées.

Le motif du départ compte autant que le temps passé : seul un licenciement, la fin d’un CDD ou une rupture conventionnelle ouvre la porte. Les démissions, elles, ne donnent droit à l’ARE que dans des cas très encadrés.

Autre critère : la résidence. Il faut prouver que l’on vit en France de façon stable et régulière. L’inscription à France Travail, la disponibilité pour occuper un emploi et l’aptitude physique sont autant d’étapes obligatoires. Enfin, l’âge : atteindre l’âge légal de la retraite ferme la porte à l’allocation chômage.

Voici les principaux critères à remplir pour bénéficier des droits :

- Durée d’affiliation : 6 mois sur 24 (ou 36) derniers mois

- Motif de perte d’emploi : privation involontaire

- Résidence : stable et régulière en France

- Recherche active d’emploi et inscription à France Travail

Ces conditions ne sont pas figées dans le marbre. Un changement d’emploi, une maladie, un déménagement : chaque modification personnelle peut avoir un impact direct sur vos droits.

Calcul de la durée d’indemnisation : les règles à connaître

Le calcul de la durée d’indemnisation s’appuie d’abord sur la durée de travail validée : au moins 6 mois sur les 24 ou 36 derniers mois selon l’âge. Plus le parcours professionnel est fourni, plus le droit à l’indemnisation s’allonge.

La période de référence, c’est la fenêtre sur laquelle on scrute votre activité : 24 ou 36 mois. Tous les jours travaillés sont pris en compte, mais aussi certaines périodes d’absence, à condition qu’elles aient interrompu un contrat de travail (maladie, maternité, accident, formation). Attention, il existe une limite : les jours non travaillés ne doivent pas dépasser 70 % des jours effectivement travaillés.

Le calcul se traduit ainsi : on additionne tous les jours entre le début du premier contrat et la fin du dernier, en intégrant les absences admissibles, puis on applique le coefficient de 0,75. Cette règle prévaut pour la majorité des demandeurs, sauf exceptions telles que l’outre-mer, les intermittents ou les bénéficiaires du CSP. À partir d’avril 2025, la mensualisation sur 30 jours par mois s’appliquera à tous.

Des plafonds et des planchers encadrent cette durée : 18 mois (548 jours) pour les moins de 53 ans, 22,5 mois (685 jours) pour les 53-54 ans, et 27 mois (822 jours) à partir de 55 ans. Il existe également une durée minimale : 182 jours (et 152 jours pour les travailleurs saisonniers). Rien n’est laissé au hasard, chaque paramètre compte dans la balance.

Cas particuliers et situations qui modifient la durée de vos droits

Pour certains profils, la durée maximale d’indemnisation peut évoluer. Prenons le cas du reliquat d’allocations chômage : si une personne retrouve un emploi avant d’avoir épuisé ses droits, le reliquat reste disponible. En cas de nouvelle perte d’emploi, il pourra le mobiliser, sous réserve de remplir les conditions.

Autre situation : le droit d’option. Ceux qui alternent chômage et emplois mieux rémunérés peuvent choisir de renoncer à leurs anciens droits pour bénéficier d’un calcul sur la base de leurs derniers salaires, à condition d’avoir travaillé au moins 130 jours ou 910 heures, et si l’allocation potentielle est d’au moins 30 % supérieure à l’ancienne. Un choix stratégique, mais sans retour possible.

Traitements spécifiques et dispositifs particuliers

Certaines situations nécessitent des règles sur-mesure :

- Les travailleurs saisonniers auront, dès avril 2025, besoin de 5 mois d’activité sur 24 pour ouvrir des droits, avec une assurance d’indemnisation minimale équivalente.

- Un licenciement économique ouvre accès au CSP (Contrat de sécurisation professionnelle), avec ses propres modalités et durées.

- Refuser à deux reprises une offre raisonnable d’emploi, correspondant aux qualifications, à la zone de recherche et à un niveau de rémunération habituel, expose à une radiation et à la perte des droits.

Quand les droits à l’ARE touchent à leur fin, l’ASS ou un complément de fin de droit peuvent, sous certaines conditions, prendre le relais. La gestion de la durée d’indemnisation se joue donc en temps réel, au gré des parcours et des rebonds professionnels.

Savoir jusqu’où l’allocation accompagne, c’est déjà anticiper le prochain virage. Pour beaucoup, la question n’est pas théorique : c’est l’art de naviguer sur une ligne de crête, entre sécurité et nouveau départ.