Un chiffre sec, une réalité qui dérange : près de 80 % des détenteurs de bons au porteur ignoraient jusqu’en 2010 que ces titres les exposaient à une fiscalité punitive. La discrétion patrimoniale, longtemps reine, s’est muée en piège fiscal pour des milliers d’épargnants. Faut-il pour autant reléguer ces placements au rang de reliques ? À l’heure où la transparence est devenue la norme, comprendre l’envers du décor s’impose pour ne pas avancer à l’aveugle.

bons au porteur et bons anonymes : de quoi parle-t-on vraiment ?

Exit le verbiage, allons droit au but. Un bon au porteur, c’est un titre de créance ou de participation (action, obligation, bon de caisse), matérialisé par un document papier, que l’on peut transmettre d’une main à l’autre, sans laisser de trace. L’anonymat du détenteur, voilà ce qui a longtemps attiré les investisseurs soucieux de discrétion, fuyant le regard de l’administration fiscale et des sociétés émettrices. Pendant des décennies, ces instruments ont permis d’échapper aux fichiers centralisés et de jouer la carte de la confidentialité.

Les bons anonymes, quant à eux, désignent une catégorie précise : valeurs mobilières non nominatives, comme les actions au porteur, les bons de caisse ou les titres de créance émis par des banques ou des entreprises. Aucun nom n’apparaît sur le titre. Tant que le document n’est pas présenté, le bénéficiaire reste dans l’ombre. Ce système a séduit banques, sociétés industrielles et investisseurs, tous motivés par la simplicité et la discrétion.

Pour bien s’y retrouver, voici les grandes familles de ces titres :

- Actions porteur : parts d’une entreprise, faciles à céder, sans trace du propriétaire sur un registre

- Bons de caisse : titres de créance remis par une société ou une banque, à échéance déterminée

- Produits bons anonymes : enveloppes d’investissement conçues pour échapper à toute traçabilité directe

Aujourd’hui, la loi française a quasiment fait disparaître ces titres. Pour contrer la fraude et le blanchiment, l’émission de bons anonymes est désormais quasi impossible. Pourtant, ceux qui dorment encore dans les portefeuilles restent surveillés de près par le fisc. Savoir distinguer ces titres et comprendre leur traitement fiscal reste indispensable pour toute stratégie patrimoniale ou d’investissement éclairée.

quelles différences avec les contrats de capitalisation ?

Même objectif, fonctionnement radicalement opposé : d’un côté, le bon au porteur, qui circule anonymement, de l’autre, le contrat de capitalisation, sous surveillance rapprochée des sociétés d’assurance. Le bon au porteur, c’est la liberté de mouvement, sans nom inscrit. Le contrat de capitalisation, lui, relève du droit des assurances, ouvert auprès d’un assureur en France, avec des règles strictes.

Le support fait toute la différence. Le contrat de capitalisation n’existe que dans le giron des assurances. Il s’ouvre auprès d’un assureur ou d’une entreprise d’assurance vie française. A contrario, le bon au porteur reste une créance émise par une entreprise ou une banque, à l’écart du monde de l’assurance.

Côté impôts, la nuance est de taille. Un rachat partiel d’un contrat de capitalisation ne subit l’impôt que sur la plus-value réalisée, selon les règles de l’assurance vie. Pour le bon au porteur, c’est l’ensemble des produits encaissés qui est taxé, souvent à un taux forfaitaire, sans profiter du cadre fiscal de l’assurance.

Voici les points qui distinguent nettement ces deux placements :

- Le contrat de capitalisation permet de transmettre la valeur accumulée à ses héritiers, tout en préservant son antériorité fiscale.

- Le bon au porteur se transmet physiquement, sans laisser de trace, mais reste exclu des abattements spécifiques à l’assurance vie ou aux contrats de capitalisation.

En clair, les contrats de capitalisation s’intègrent dans une gestion de patrimoine structurée, pilotée par les assureurs et soumise à la fiscalité de l’assurance vie. Les bons au porteur, eux, appartiennent à une époque révolue, celle des placements discrets, désormais marginalisés par la montée en puissance des produits d’assurance français.

impôts sur les bons anonymes : ce que vous devez absolument savoir

Les bons anonymes ne sont plus qu’un souvenir pour la plupart des investisseurs, mais leur fiscalité, elle, cogne fort. Depuis des années, l’administration fiscale traque ces produits et leur applique un traitement particulier, loin des règles classiques des revenus de capitaux mobiliers.

Détenir un produit bon anonyme revient à accepter une fiscalité redoutable. Le législateur a instauré un prélèvement forfaitaire libératoire de 60 %, auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Ici, pas de choix possible : le barème progressif de l’impôt sur le revenu est exclu d’office. Cette règle, sans appel, porte le taux global à 77,2 % : une sanction plus qu’une incitation.

Les chiffres à retenir pour tout détenteur resté fidèle à l’anonymat :

- Taux du PFL : 60 %

- Prélèvements sociaux : 17,2 %

- Impossible d’opter pour le barème progressif

L’objectif du législateur ? Faire disparaître l’intérêt pour ces placements, qui ont longtemps permis de rester dans l’ombre. La transparence fiscale s’impose comme la règle. Toute banque ou établissement payeur opérant en France applique ce régime, sans dérogation. L’administration fiscale, via le BOI-RPPM-RCM, contrôle fermement le respect de cette législation.

Aucune tolérance, même pour des gains minimes : l’ensemble des produits générés par les bons anonymes subit cette fiscalité hors norme. Dans le paysage patrimonial français, difficile de trouver un placement aussi lourdement taxé.

vos obligations fiscales expliquées simplement

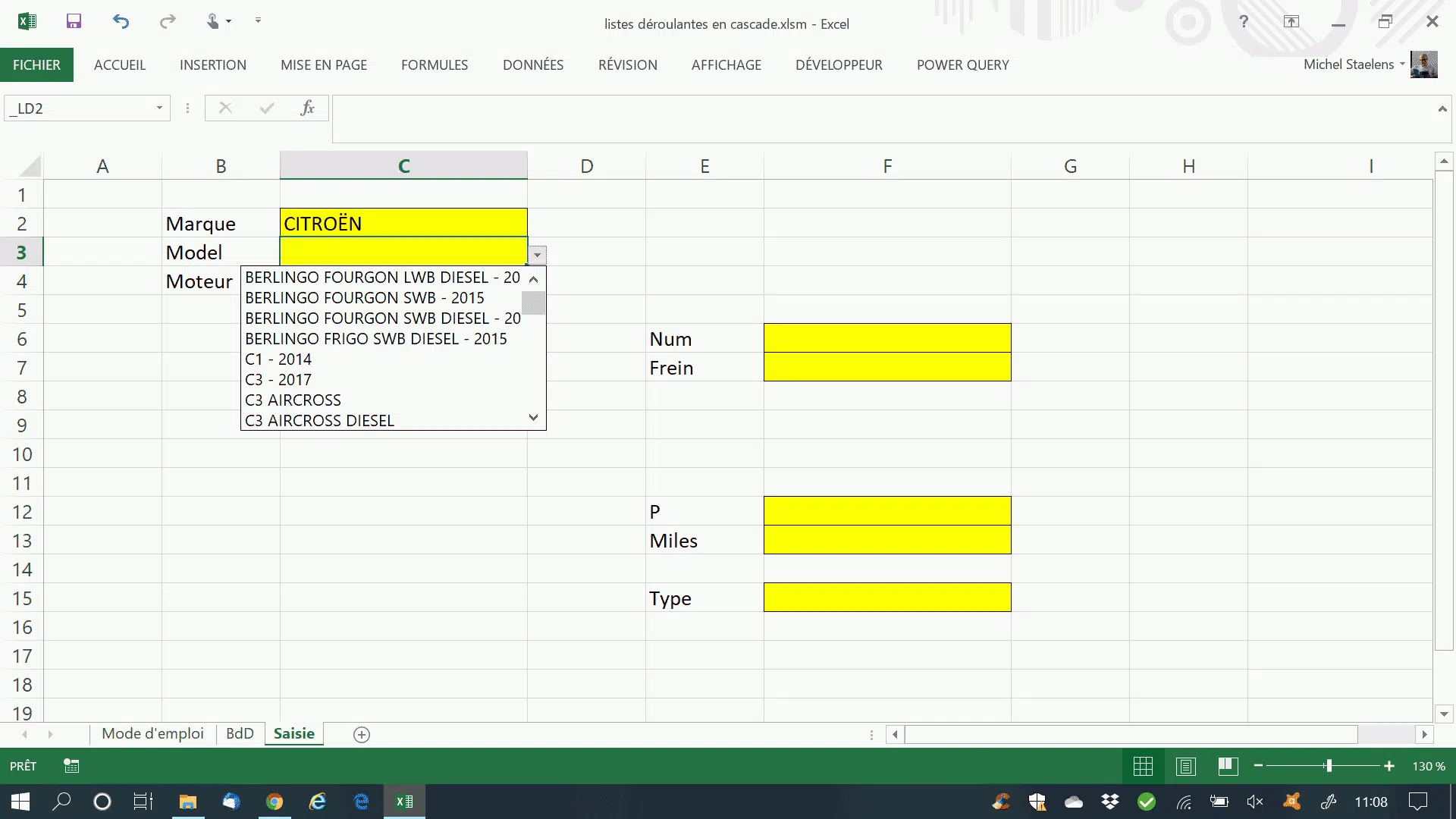

La détention de bons au porteur ou de bons anonymes ne passe jamais inaperçue auprès du fisc. Toute opération sur ces titres doit obligatoirement transiter par un intermédiaire financier agréé, généralement une banque. Ce professionnel s’occupe des déclarations et prélève les taxes dues. L’anonymat ne dispense pas de respecter les règles fiscales.

La déclaration des bons via le compte-titres est impérative. Ne pas s’y plier expose à des sanctions sévères, et l’administration fiscale multiplie les contrôles, aussi bien à Paris qu’en région. En cas d’avoirs non réclamés ou de litige, la caisse des dépôts et consignations (CDC) peut jouer le rôle de dépositaire.

Lors de la déclaration de revenus, le montant des gains issus de ces instruments doit être reporté dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les prélèvements sociaux s’ajoutent à la fiscalité, cumulant leur effet aux taux spécifiques déjà appliqués.

Voici les démarches et points de vigilance pour rester dans les clous :

- Déclaration via l’intermédiaire financier : aucune exception possible

- Inscription obligatoire sur le compte-titres

- Prise en compte des frais de garde si le titre est conservé chez un établissement

Les frais de garde sont à régler par le porteur. Leur montant varie selon la banque ou la société de gestion, les conditions pouvant différer entre Paris et la province. Attention aussi à l’assiette taxable pour l’ISF (impôt sur la fortune) : les bons anonymes intègrent la base imposable, au même titre que les actions ou autres titres financiers.

Aujourd’hui, les bons au porteur n’offrent plus le grand frisson de l’anonymat, mais laissent derrière eux une fiscalité pesante, une réglementation resserrée, et cette question lancinante : combien de temps encore ces vestiges du passé continueront-ils d’alimenter les cauchemars de certains héritiers ?