Transformer de simples chiffres en argent bien palpable : voilà le tour de passe-passe du compte capital. L’écran affiche un montant à plusieurs zéros ? L’envie de le voir atterrir sur votre compte courant a de quoi faire battre le cœur un peu plus vite. Pourtant, l’accès à ces fonds n’est ni immédiat, ni automatique. Chaque retrait, loin d’être un geste anodin, s’apparente à une partie d’échecs face à la réglementation : chaque coup compte, chaque oubli coûte cher.

Entre délais qui s’étirent et exigences réglementaires, retirer de l’argent d’un compte capital ressemble vite à une course d’obstacles. Un simple clic pour transférer ? Pas si vite : tout se joue sur le choix de la méthode, le respect des étapes formelles et la surveillance des frais qui rôdent. Anticiper, comprendre et avancer avec méthode, c’est la meilleure façon d’éviter que l’épargne ne s’évapore dans les méandres administratifs.

Compte capital : de quoi s’agit-il vraiment ?

Le compte capital n’a rien d’un coffre-fort ordinaire. Pour une SASU ou toute autre entreprise, il représente les apports des associés ou actionnaires, inscrits noir sur blanc dès le début de la société ou tout au long de sa vie. Ce montant, mentionné dans les statuts, constitue la base financière de l’entreprise et rassure partenaires, établissements bancaires et fournisseurs.

Le capital social peut s’incarner de différentes façons : apports en numéraire (argent versé sur le compte bancaire de la société) ou apports en nature (matériel, biens immobiliers, etc.). L’augmentation de capital permet d’ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs ou de renforcer la crédibilité d’une société ; la réduction de capital s’opère souvent pour absorber des pertes ou lors d’une réorganisation. Ces mouvements répondent à des règles strictes, dictées par la loi et par les statuts.

Voici ce que l’on retrouve derrière les principales notions du compte capital :

- Compte capital souscrit : il matérialise la part du capital que les associés se sont engagés à verser, sans que le paiement soit encore effectif.

- Crédit du compte capital : chaque nouvel apport, augmentation ou paiement d’un solde vient gonfler ce compte.

- Débit du compte capital : une réduction de capital social, un rachat de parts ou une restitution d’apports se traduisent par un mouvement inverse.

Le compte capital structure toute la relation entre la société et ses actionnaires. C’est lui qui fixe les droits de souscription, détermine les règles pour distribuer les dividendes ou racheter des parts. Rien n’est laissé au hasard : la moindre opération passe par la rédaction des statuts, qui encadrent chaque modalité, depuis la libération des apports jusqu’aux opérations sur le capital.

Qui peut retirer des fonds, et dans quelles circonstances ?

Effectuer un retrait sur un compte capital ne se décide pas sur une simple impulsion. La loi encadre strictement cette démarche : contrairement à un compte courant d’associé, le compte capital regroupe des fonds verrouillés, qui garantissent la solidité de l’entreprise face à ses partenaires.

Dans le cas d’une SASU, le président (qui est souvent aussi l’associé unique) peut lancer la procédure, mais il doit s’en tenir à ce que prévoient les statuts et la réglementation en vigueur. Pour n’importe quelle société, retirer une partie du capital implique une réduction de capital, qui ne se fait jamais sans formalités. Il faut une décision prise collectivement : l’assemblée générale extraordinaire doit se réunir, et chaque étape a son importance.

Les principales étapes à respecter sont les suivantes :

- Motivation de la réduction : un motif réel doit être avancé, le plus souvent des pertes ou un besoin de réorganisation.

- Respect des formalités : cela passe par la publication d’une annonce légale, la modification des statuts et un dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce.

- Virement bancaire : seulement après toutes les validations officielles, la société procède au transfert des fonds vers les associés concernés.

Ce parcours vise à protéger les créanciers et partenaires, tout en assurant la traçabilité des mouvements financiers. Si un apport en numéraire n’est pas intégralement libéré ou qu’une réduction intervient, chaque étape doit coller aux statuts. Un retrait n’est jamais une initiative solitaire : seule une décision collective, prise dans la transparence, permet d’accéder à ces fonds. Oubliez l’idée de vider les caisses sur un coup de tête : le système est conçu pour que chaque acteur ait son mot à dire.

Les étapes pour récupérer ses fonds sans risque

Avant de songer à transférer le moindre centime depuis un compte capital, il faut passer au crible la situation juridique de l’entreprise. Un simple virement ne suffit pas : chaque mouvement engage la structure et ses associés. La réduction du capital social reste le principal chemin, mais il s’accompagne d’un protocole réglementé et minuté.

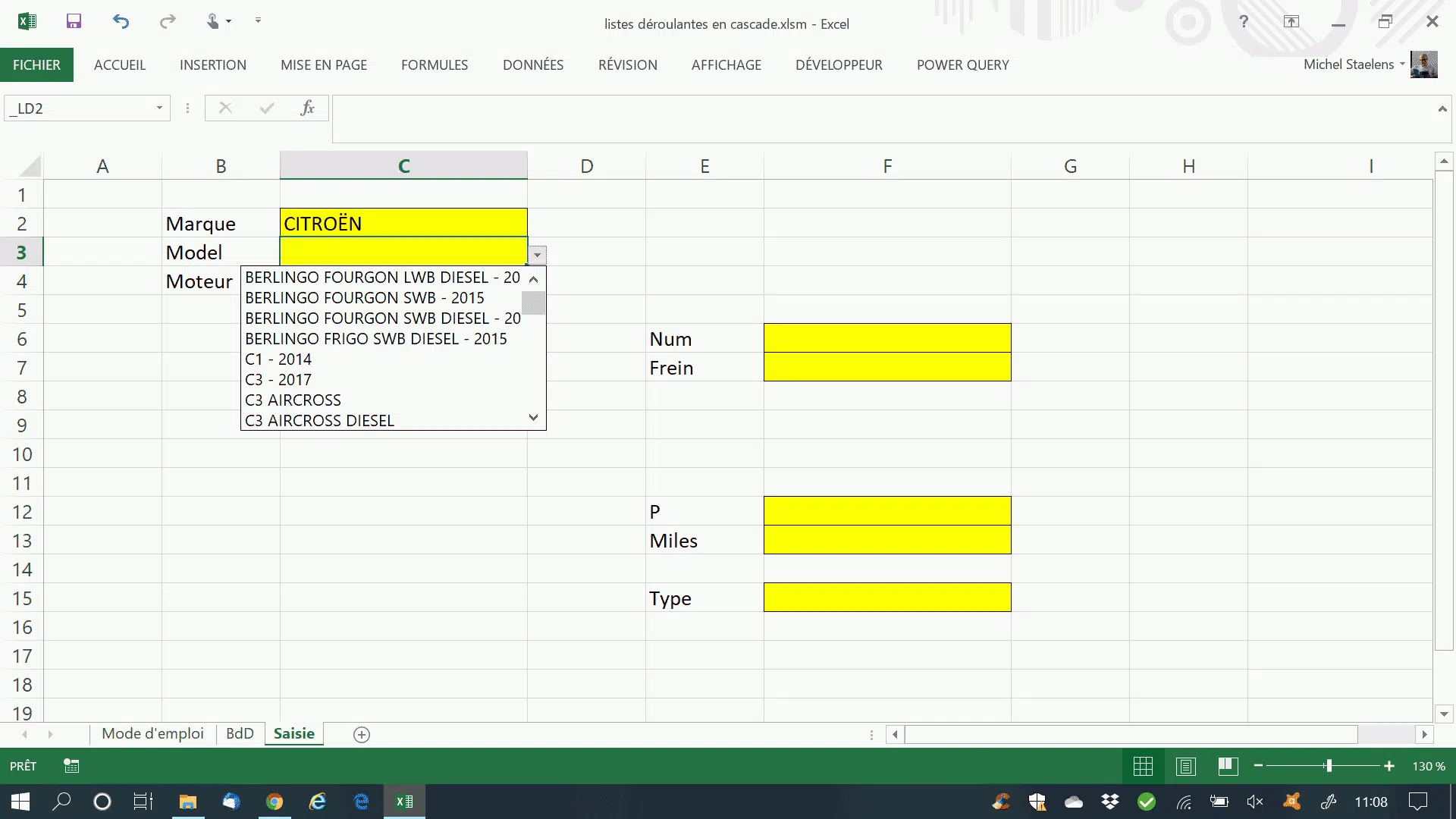

Une procédure carrée, sans place pour l’à-peu-près

Voici les étapes incontournables à respecter :

- Convocation d’une assemblée générale : il s’agit d’une validation collective obligatoire. Les associés (ou l’actionnaire unique) se prononcent sur la réduction du capital.

- Rédaction du procès-verbal : chaque décision, chaque somme, chaque justification doit être formalisée par écrit. Ce document protège l’entreprise en cas de contestation future.

- Publication d’un avis : l’annonce légale officialise la démarche et informe tous les tiers concernés.

- Modification des statuts : les nouveaux montants doivent être immédiatement inscrits dans les statuts.

- Dépôt au greffe : c’est ce dépôt qui confère une valeur légale à la décision. Le Kbis de la société est alors actualisé.

- Déblocage des fonds : enfin, le compte bancaire société est débité, et le compte capital est crédité du montant attribué à chaque associé.

Chacune de ces étapes exige une attention absolue. Qu’il s’agisse d’un apport en numéraire partiellement libéré, d’une réduction motivée par des pertes ou d’un rachat de parts, chaque situation demande une analyse sérieuse. Prendre le temps de tout vérifier, c’est se prémunir contre les ennuis juridiques ou financiers qui pourraient venir rogner le capital de la société.

Fiscalité : ce qu’il faut savoir avant tout retrait

Le retrait de capital ne s’arrête pas à la simple opération bancaire. Dès que la réduction du capital social est actée, la question fiscale entre en jeu : selon la situation, l’opération peut entraîner une taxation parfois lourde pour les associés. Deux scénarios principaux : soit le retrait s’apparente à une distribution de bénéfices, soit il relève d’une restitution pure d’apports.

Si la réduction de capital social n’est pas justifiée par des pertes, la part supérieure à l’apport initial est considérée comme un dividende par l’administration fiscale. Elle subit alors le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) à hauteur de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Seule la partie correspondant à la restitution de l’apport échappe à la fiscalité, à condition d’en apporter la preuve. Un abattement fiscal s’applique sur cette fraction précise.

Dans certains cas, la fiscalité change :

- Lorsque la réduction est motivée par des pertes, aucune imposition sur les dividendes n’est appliquée. Le retrait sert alors à couvrir les pertes, sans avantage financier pour l’associé.

La prudence est de rigueur : une mauvaise qualification de l’opération peut conduire à un redressement fiscal, voire à des pénalités. Il est impératif de bien documenter chaque apport, de dater précisément chaque étape et de conserver toutes les preuves. Un dossier mal ficelé peut transformer un retrait pourtant légitime en tracas coûteux.

| Situation | Fiscalité |

|---|---|

| Retrait supérieur à l’apport | Flat tax 30 % |

| Restitution d’apport | Exonéré |

| Réduction motivée par des pertes | Pas d’imposition |

Lorsqu’il s’agit de retirer de l’argent d’un compte capital, mieux vaut ne rien laisser au hasard. Un dossier complet et bien tenu aujourd’hui protège la trésorerie et évite les mauvaises surprises de demain. Ceux qui veulent transformer leur épargne en liquidités doivent d’abord maîtriser les règles du jeu : à chaque étape, la vigilance fait toute la différence.